큰맘과 작은맘에 대한 비교(장자(莊子)와 노자(老子) 사상으로)

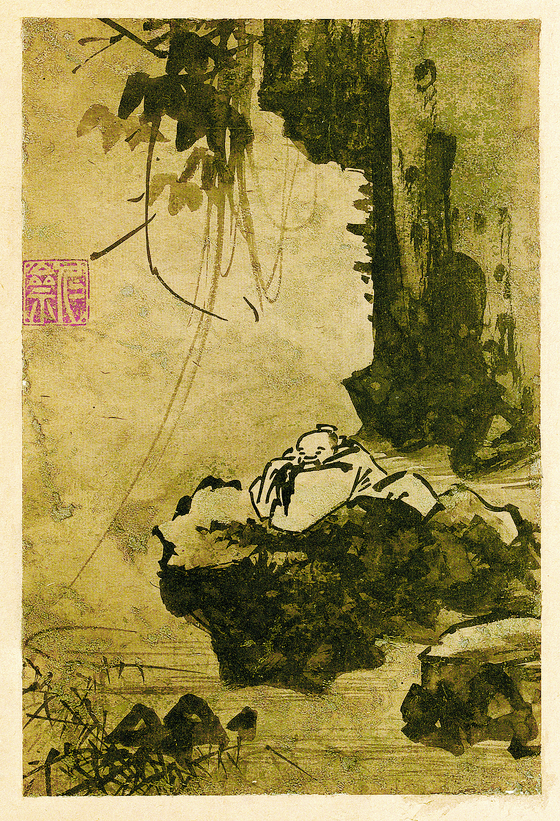

장자(莊子)와 노자(老子)는 도가(道家) 사상의 양대 산맥으로 불리며, 그 사상적 기반은 도(道)에 대한 이해를 공유합니다. 두 철학자 모두 인간이 겪는 고뇌와 부자유가 도로부터 벗어난 삶, 즉 인위적이고 세속적인 관점과 욕망에 사로잡힌 '작은 마음'에서 비롯된다고 보았습니다. 그리고 도(道)와 하나 되어 만물을 포용하는 '큰 마음'의 경지를 통해 진정한 자유와 평화를 얻을 수 있다고 가르쳤습니다.

두 사상가의 관점을 통해 '큰 마음'과 '작은 마음'을 비교하되, 각기 강조하는 지점에서의 차이점을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

1. 작은 마음 (小心) - 제한되고 세속적인 마음

장자와 노자가 공통적으로 비판하는 인간의 마음 상태로, 도(道)의 자연스러운 흐름에서 벗어나 인위적이고 협소한 관점에 갇힌 마음입니다.

- 공통적 특징:

- 욕망과 집착: 사물에 대한 소유욕, 명예욕, 권력욕 등 끝없는 욕망과 그에 대한 집착에 사로잡힙니다. (노자: 오색은 사람의 눈을 멀게 하고, 오음은 사람의 귀를 먹게 한다 - 오감과 욕망에 끌려다님)

- 인위적인 판단과 분별: 좋고 나쁨, 옳고 그름, 아름다움과 추함, 유용함과 무용함 등 인위적인 기준에 따라 세상을 재단하고 분별합니다. (장자: 시비(是非)의 다툼, 사물의 크고 작음에 대한 편견)

- 자신에게 갇힘 (에고): '나'라는 작은 틀에 갇혀 자신과 타인, 자신과 세계를 분리하고 대립적으로 인식합니다. 이로 인해 경쟁, 갈등, 고뇌가 발생합니다.

- 세속적인 가치 추구: 사회적으로 성공이라 여겨지는 명예, 부, 지식의 축적 등 외형적인 가치에 매달리며 자신의 삶을 평가합니다.

- 걱정과 불안: 변화무쌍한 세상 속에서 미래에 대한 불안, 실패에 대한 두려움, 상실에 대한 걱정 등으로 마음의 평화를 잃습니다.

- 장자의 강조점: 작은 마음은 편협한 관점과 인위적인 지식/판단에 의해 생긴다고 봅니다. 우물 안 개구리 비유처럼 자신의 제한된 경험과 지식에 갇혀 진정한 도의 세계를 알지 못합니다. 만물 제동(齊物論) 사상과 연결하여, 인간이 만들어 놓은 시비, 옳고 그름의 구별이 오히려 본래의 자연스러운 상태를 해친다고 비판합니다.

- 노자의 강조점: 작은 마음은 욕망의 증가와 인위적인 규범/지식의 발달로 인해 생긴다고 봅니다. 성인(聖人) 이후 예악(禮樂) 등의 제도가 발달하면서 오히려 도가 사라지고 인위적인 세상이 되었다고 봅니다. '앎(智)'이나 '현명함(聖)'을 추구하는 것이 도리어 큰 혼란을 야기한다고 보아, '지혜를 버리고 앎을 버리라(絶聖棄智)'고 말합니다.

2. 큰 마음 (大心) - 도와 합일하여 자유로운 마음

장자와 노자가 궁극적으로 추구하는 이상적인 마음 상태로, 도(道)의 자연스러운 속성을 체현하여 만물을 포용하고 어떤 것에도 구속받지 않는 자유로운 마음입니다.

- 공통적 특징:

- 도(道)와의 합일: 만물의 근원인 도와 하나 되어, 도의 자연스러운 움직임에 자신을 맡깁니다.

- 무위자연(無為自然): 억지로 행하지 않으며 자연의 흐름에 순응합니다. 애쓰지 않지만 이루지 못하는 것이 없습니다. (노자: 도는 늘 무위하지만 이루지 않는 바가 없다 / 장자: 목수가 나무의 결을 따라 자르듯 자연스럽게 행함)

- 만물 포용: 인위적인 분별심을 넘어 만물을 있는 그대로 받아들이고 포용합니다. 자신과 외부의 경계가 허물어집니다.

- 욕망의 최소화: 불필요한 욕망과 집착에서 벗어나 단순하고 소박한 삶을 추구하며 마음의 평화를 얻습니다.

- 자유로움: 세속적인 가치, 타인의 시선, 고정관념으로부터 벗어나 정신적으로 자유롭게 유영합니다 (소요유). 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 평정을 유지합니다.

- 장자의 강조점: 큰 마음은 관점의 초월과 정신적인 자유를 통해 얻어진다고 봅니다. 거대한 붕새가 구만 리 상공에서 세상을 보듯, 시야를 넓혀 만물의 상대성을 이해하고 일체의 판단에서 벗어납니다. '마음 비우기(心齋)', '앉아서 잊기(坐忘)'와 같은 정신 수양을 통해 인위적인 의식과 자아를 넘어 도(道)와 합일하는 경지를 강조합니다. '무용지용(無用之用)' 즉, 세상이 무용하다고 여기는 것에 진정한 가치가 있음을 이해하는 통찰력도 큰 마음의 한 측면입니다.

- 노자의 강조점: 큰 마음은 겸허함과 부드러움의 힘을 통해 나타난다고 봅니다. 물이 가장 낮은 곳으로 흐르지만 가장 강한 것을 이기듯, 겸손하고 부드러운 태도로 강함을 이기는 '유약승강강(柔弱勝剛強)'의 도를 실천합니다. 인위적인 것을 버리고 '소박함(樸)'으로 돌아가며, '적게 사사로이 하고 욕심을 줄이는(少私寡欲)' 삶을 통해 도를 체현합니다. 특히, **통치자의 무위(無為)**를 강조하여 백성을 간섭하지 않고 자연스럽게 살도록 하는 것이 큰 마음을 가진 지도자의 덕목이라고 보았습니다.

큰 마음과 작은 마음의 비교 (장자 vs 노자)

| 특징 | 욕망, 집착, 분별, 에고, 세속적 가치, 걱정 근심 | 도 합일, 무위자연, 만물 포용, 욕망 최소화, 자유로움, 평화로움 | 장자: 편협한 관점, 인위적 지식/판단<br>노자: 욕망 증가, 인위적 규범/지식 |

| 추구 방식 | 인위적 노력 (有為) | 자연에 순응 (無為) | 장자: 심재, 좌망 등 정신 수양을 통한 자아/분별 초월<br>노자: 겸허함, 부드러움, 소박함, 욕심 줄이기 실천 |

| 나타나는 모습 | 우물 안 개구리, 시비 다툼, 덧없는 것에 매달림 | 붕새의 비상, 빈 배, 물의 유연함, 소박한 삶 | 장자: 정신적 소요유, 만물 제동<br>노자: 겸하취하(謙下就下), 유약승강강, 불쟁(不爭) |

| 영역별 강조 | 주로 개인의 내면적, 정신적 고뇌와 해탈에 초점 | 개인의 수행과 더불어 사회/통치의 이상향 제시 (무위지치 無爲之治) | 장자: 개인의 절대 자유, 철학적/예술적 통찰<br>노자: 사회적 조화, 통치 원리, 겸손과 부드러움의 실용적 힘 |

장자와 노자는 '작은 마음'이 인위적인 틀에 갇혀 고통받는 상태임을 지적하며, '큰 마음', 즉 도와 합일된 자연스러운 상태를 통해 진정한 해방을 얻을 수 있다고 가르칩니다. 다만 장자는 개인의 관점 변화와 정신적 자유를 통한 해탈에 더 무게를 두었다면, 노자는 겸허함, 부드러움, 소박함 등의 덕(德)을 실천하고 욕심을 줄이는 삶, 그리고 이를 통한 무위의 통치를 '큰 마음'이 구현되는 모습으로 더 강조했다고 볼 수 있습니다. 두 사상 모두 '나'를 비우고(去私) 인위적인 것을 내려놓음(絶巧棄利, 絶聖棄智 등)으로써 도(道)의 넓고 큰 품으로 돌아갈 때 진정한 '큰 마음'을 얻을 수 있음을 말하고 있습니다.

[오항녕의 조선, 문명으로 읽다] 사대부도 노자·장자 정도는 달달 외웠다 | 중앙일보

필자는 지난 칼럼에서 ‘경직된 성리학의 시대’로 알려졌던 17~18세기에 불교 사찰이 가장 많이 중건됐으며, 유학자들이 도교 제사와 결합한 제사를 수행하고 정리했던 사실을 소개한 바 있다.

www.joongang.co.kr

'동.서양의 만남 (AGI.사주팔자.점술)' 카테고리의 다른 글

| 인생 전반적인 흐름에서 다양한 ai 추가와 증강(오행)*****# (3) | 2025.05.20 |

|---|---|

| 나의 에너지 설계도를 읽다: AI가 알려주는 사주 10*****# (0) | 2025.05.19 |

| 인생의 물결을 읽다: 대운(大運)과 세운(歲運) 09*****# (0) | 2025.05.19 |

| 흔들리는 AI 시대, 내 사주에 맞는 '롱런' 직업은 08*****# (0) | 2025.05.19 |

| 손안의 인공지능 현자: 요즘 뜨는 AI 운세 앱, 비교 07*****# (0) | 2025.05.19 |